| トップページ | ごあいさつ | 診療案内 | 病院案内 | 病院のお知らせ | 動物医療情報 | ベーネdogサロン | dogサロンの仲間達 | リンク集 |

| 2016年 2月 8日 外耳炎のお話 |

| 外耳炎は、耳穴から鼓膜の手前までの炎症です。耳垢や痒みを伴うことが多く、 治療せずに放っておくと、さらに鼓膜の奥にまで炎症が進むこともあります。 鼓膜より奥に炎症が起こったものはより重症で治りにくく、中耳炎とよばれています。 以下のような症状がある場合は、早めに受診してください。 ●耳を掻く ●頭や耳を振る ●耳の内側が赤く腫れている ●耳垢が多く、臭いニオイがするなど 原因には、細菌、真菌(マラセチア)、アレルギー、腫瘍、異物、免疫異常などが挙げられます。 当院では、飼い主様も一緒に耳の中を観察できる電子耳鏡を導入しています。 外耳は十分に洗浄して、外用薬を使用しないとなかなか治りません。 場合によっては、内服薬の投与も行います。 外耳炎でお困りの場合は、ぜひ一度ご相談ください。    |

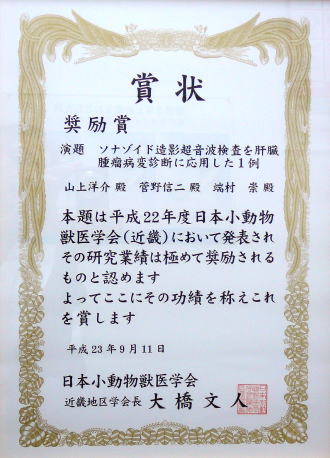

| 2011年 9月15日 日本小動物獣医学会(近畿)の奨励賞の賞状 |

2010年に日本小動物獣医学会(近畿)三学会にて、当院が発表した 「 ソナゾイド造影超音波検査を肝臓腫瘤病変診断に応用した1例 」 が奨励賞に選ばれました。 その授賞式が、9月11日に第89回近畿地区連合獣医師大会において 行われ、奨励賞の賞状を頂きました。 ご協力頂きました諸先生方にお礼申し上げます。有難うございました。 |

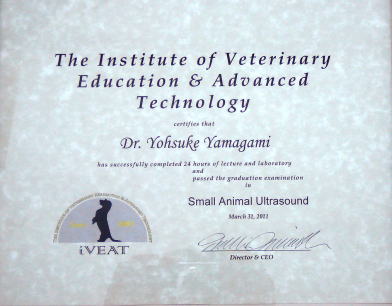

| 2011年 4月 1日 iVEAT総合診断センター腹部超音波研修の修了証 |

アメリカ獣医放射線専門医の宮林孝仁先生のiVEAT総合診断センター が行っている半年間の腹部超音波研修(6回シリーズ)の修了証です。 |

| 2010年10月12日 日本小動物獣医学会(近畿)三学会で奨励賞を受賞しました。 |

| 2010年10月10日に大阪府立大学で行われた日本小動物獣医学会(近畿)三学会にて、 当院が発表した「 ソナゾイド造影超音波検査を肝臓腫瘤病変診断に応用した1例 」が 奨励賞に選ばれました。 4月から導入したアロカプロサウンドα7で行っているソナゾイド造影超音波検査を使用した 症例を発表したものです。ソナゾイド造影超音波検査をする事で、肝臓に針を刺さなくても 肝臓腫瘤性病変の悪性・良性の判断が、約90%の確立で行えるというものです。 |

| 2010年 6月12日 最新の動物医療・ソナゾイド造影超音波検査法について |

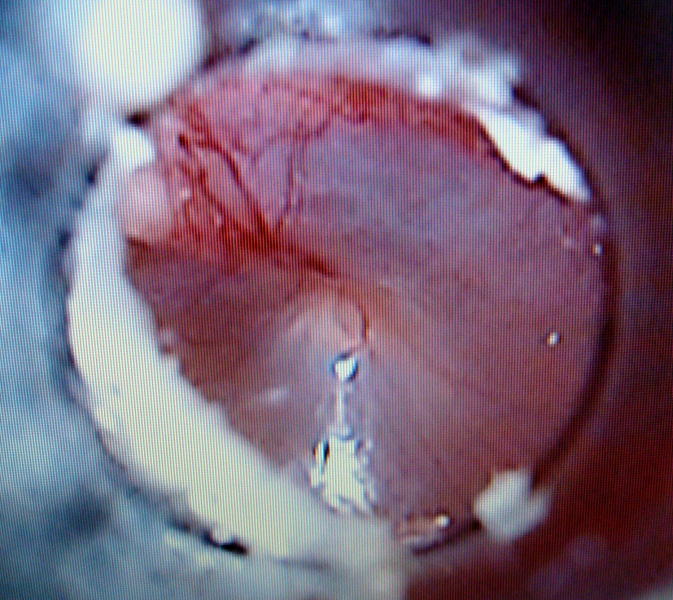

| 当院に導入した最新超音波診断装置アロカプロサウンドα7は、ソナゾイド造影超音波検査 に対応しており、特に肝臓腫瘤病変の診断に対して威力を発揮いたします。 超音波造影剤ソナゾイドは、肝臓のクッパー細胞に取り込まれる事で、肝臓の実質相を評価 できる数少ない造影剤の1つです。2007年に認可されてから、人の肝臓腫瘤診断において ソナゾイド造影超音波検査は、造影CTおよびMRI検査に匹敵する診断精度を持つことが報告 されています。 肝臓の腫瘤病変は、細胞診(針吸引検査)での診断率は30%前後といわれています。 正確な診断を行うためには、麻酔しバイオプシーや手術をし病理検査を行う必要があります。 しかし体に侵襲を加える事になります。その前にもっと正確な診断情報を得る事ができるのが、 ソナゾイド造影超音波検査なのです。 感度、特異性、正確性は、いずれも約90%もあり、非常に信頼精度の高い検査です。 *肝臓の良性病変:結節性過形成 「高齢犬に好発する多発性病変で、通常0.2〜3cm大で、 周囲との境界明瞭、被包されていない腫瘤」 *肝臓の悪性病変:肝細胞癌、胆管細胞癌、カルチノイド、血管肉腫、リンパ腫など (症例報告) 〔画像をクリックして下さい。大きな画像が見れます。〕 (1)良性病変:結節性過形成と診断した症例。 7歳 M.ダックス、フィラリア検査時に肝酵素の高値。超音波検査にて腫瘤を発見。 ○結節性過形成の場合、造影剤ソナゾイドが肝臓の正常な細胞にあるクッパー細胞に取 り込まれるので、肝臓実質相の造影モードにおいて、腫瘤と周囲の肝臓のエコー源性が 同じになります。 つまり見分けがつかなくなる訳です。結節性過形成は正常な肝細胞と ほぼ同じにみえます。 (2)悪性病変:肝細胞癌と診断した症例。 13歳 M.ダックス、健康診断の超音波検査時に肝臓腫瘤を発見。 ○肝細胞癌の場合、腫瘤の動脈相での造影剤の濃染と、門脈相での造影剤の流出像を認め、 実質相にて腫瘤部の欠損像を示す。肝細胞癌にはクッパ-細胞が存在しない事が多いので、 造影剤がクッパー細胞に取り込まれていない欠損像として撮像される。周囲の正常な肝細胞 では、クッパー細胞が存在しているので、クッパー細胞がソナゾイドにより造影されている。 ◎この様に造影超音波検査を駆使する事により、動物に負担をかけずに肝臓腫瘤の診断 が可能になるわけです。動物に優しい診断方法と言えます。 この診断方法は、人ではソナゾイドが2007年に認可されてから急速に普及しています。 また、ソナゾイドは非常に安全な造影剤で、基本はバブル(泡)なのでバブルは30分ほで 崩壊 した後、肺から呼吸と共に排泄されます。腎臓や肝臓にも負担をかけない非常に 優れた造影剤なのです。ただこの検査のためには、超音波検査装置と超音波プローブが ソナゾイド造影検査モードに対応しており、ソナゾイドに対応した超音波造影ソフトが必要 となります。 |

| 2008年10月9日 タバコの副流煙と猫のリンパ腫 |

| タバコは百害あって一利なしです。肺癌や各種癌の発生率の上昇、歩きタバコの危険性、タバコ の吸殻や空き箱のポイ捨て、副流炎による周囲の人々への迷惑など挙げたらきりがありません。 タバコが1箱1000円になると、喫煙率が非常に低下するとの事です。早く1箱1000円になる事を 望みます。 タバコの副流煙と猫のリンパ腫の関係の論文がありました。 人では喫煙をするという事が、リンパ腫の発生率を上げる大きなリスク要因としてわかっている この研究では、リンパ腫を呈した80頭の猫、それから腎臓の疾患を呈した114頭の猫に関して したがって、もしリンパ腫のリスクを下げたいと我々が思うのであれば、喫煙をやめた方が良いで |

| 2007年8月17日 熱射病・熱中症・高体温に気をつけて |

| 毎日、暑いですね。日本最高気温40.9℃が記録されたそうですね。 暑すぎます。人間もですが、動物の熱射病、熱中症にも気をつけましょう。 熱射病や熱中症の場合は、すぐに動物病院に連れて行き、早く処置してもらわなければ なりませんが、連れて行くまでの間の高体温に対する応急処置も重要です。 (症状) あえぎ(パンティング)、過剰なよだれ、高熱、充血した粘膜、頻脈、心拍の異常、ショック、 呼吸困難、吐血、血便、下血、点状出血、精神機能の変化、痙攣、筋肉のふるえ、運動失調、 昏睡、乏尿、無尿、呼吸停止、心肺停止など。 (高体温に対する応急処置) 冷却水スプレーの体表への噴霧、水に動物の体を浸す、水につけたタオルを利用する などの迅速な体の冷却が必要です。扇風機もまた有効です。水で冷やす時は、肢、腋、 鼠径部に集中してかけます。低体温を避けるため、体温(直腸温)が39.4度に達したら 冷却作業を中止します。氷で冷やすのは避けます。これは末梢血管収縮を誘発したり、 熱の消散を妨げます。水あるいは経口用の水分補充液を飲ませます。後は動物病院へ。 また部屋の中でも、高温になる様な環境に動物を置く事は避けましょう。 |

| 2007年3月24日 フィラリア症とフィラリアの検査について |

| この頃は随分と暖かくなり、春らしくなってきました。今年は暖冬のせいか蚊の発生が早そうです。 フィラリアの感染を防ぐために、早めの検査と月1回のフィラリア予防薬の投薬をお勧めします。 (フィラリア症について) フィラリア(犬糸状虫症)は、蚊が犬を吸血する時に感染し、感染したフィラリアの子虫は、皮下や 筋肉組織で、ある程度成長した後、血管を通過して主に肺動脈や心臓に住みつき成虫にまで発育 します。成虫の寿命は5〜6年あり、その間に心肺機能低下をはじめとする、様々な深刻な症状を 犬に引き起こします。 成虫によって産出されるミクロフィラリアは、そのままでは成虫になることはありませんが、 再び蚊の体内に入ると感染できる子虫に発育し、感染の循環が生まれます。 (フィラリアの予防) 去年の夏を越した犬は必ず予防を開始する前に、血液検査をしてから月に1回のフィラリア予防薬 を投薬します。フィラリア予防薬には、飲ますタイプと皮膚から吸収させるタイプがあります。 フィラリア予防薬の飲ませる期間は、蚊の発生開始1ヶ月後から開始し、蚊の発生終了1ヶ月後 までになります。(4〜5月から11〜12月まで) (フィラリアの血液検査) 2種類の検査があります。フィラリア予防薬を飲ませる前の検査としてはどちらでも良いのですが、 両方行う方が正確です。フィラリア感染後6〜7ヶ月後から検出できます。つまり去年の感染を 調べているわけです。 (1)ミクロフィラリア検査 成虫により産出されたミクロフィラリアという子虫を、採取した血液で検査します。 成虫の検出はできないため、フィラリア症に感染していても陰性になる事があります。 (2)フィラリア抗原検査 採取した血液による免疫学的な精度の高い検査で、フィラリア成虫が排泄する物質を検出する 事によって、成虫が寄生しているかを判定します。 愛犬の健康を維持するためにも、フィラリアの予防はしっかりと行いましょう。 フィラリア予防薬の種類や血液検査、治療などの詳細は、当院にご相談ください。 |

| 2006年9月30日 犬のキシリトール中毒が、ロイター通信の記事になっていました。 | |||||

|

| 2006年7月7日 外耳炎のお話 |

| うっとうしい日々が続いていますが、この気候のためか外耳炎で来院される患者さんが 多くなっています。そこで今日は外耳炎のお話をしたいと思います。 (原因) 外耳炎は、急性あるいは慢性の外耳道上皮の炎症を主徴とする疾患であり、耳介にまで 及ぶこともあります。犬では外耳道の炎症が起こりやすく、その原因は、外耳道に蓄積した 耳垢に細菌(ブドウ球菌、緑膿菌など)や酵母(マラセチア・パチデルマチス)が繁殖し、耳道 粘膜に感染が成立したもの、異物によるもの、耳疥癬(耳ダニ)の感染のよるものなどがあります。 様々な要因がありますが、耳の垂れている犬種、外耳道に毛の多い犬種、脂漏体質の犬種など では、外耳道の通気性が悪いため、細菌や酵母などの繁殖が起こりやすいと考えられています。 (症状) 耳の痒みや痛みで、首や耳を振ったり、後肢で耳根部や耳介を掻いたり、患耳を下にして首を 傾けたりします。耳垢が多くなり、耳から悪臭がし、耳介や外耳道が赤く腫れたりしています。 (治療) 外耳炎の原因により、治療薬を選択します。基本は鼓膜までの外耳道の耳垢を洗浄して除去し、 治療薬の点耳をします。場合により飲み薬を併用する場合もあります。外耳道の洗浄は経験と 技術が必要ですので、外耳炎の治療は、必ず動物病院を受診して行ってもらってください。 |

| 2006年5月23日 中毒のお話(2) 犬のキシリトール中毒って知ってますか? |

| 純粋なキシリトールは、砂糖のような見た目と味の白い結晶性物質です。砂糖の代用品として 使用されており、シュガーフリーのガムやキャンディなどの製品に含まれています。 人間では、キシリトールは血清インシュリンあるいは、血糖レベルに関して皆無かそれに近い影響 があるだけです。しかし犬では、キシリトールはインシュリン放出の強力なプロモーターであり、 運動失調、虚脱、痙攣を伴う低血糖症を起こすことができます。さらにインシュリンがカリウムを 細胞内に移動させるために、低カリウム血症をおこす場合があります。また、犬では肝臓障害も 報告されており、急性肝臓壊死、出血、DICが発現した場合には死亡する事が多くなります。 (Q)犬では、どのくらいの量のキシリトールで中毒がおこりますか? (A)実験的には犬にキシリトールを0.2〜0.4g/kgを静脈注射したら、低血糖症を起こした 事が報告されています。同量を経口摂取し、よく吸収されたとして低血糖症がおこるかどうか は疑問です。しかし経口摂取で完全に吸収されたとしたら、主にキシリトールだけで甘みを つけたチューインガムには、約1〜2g/枚のキシリトールが含まれているので、1〜2枚の ガムで10kg以下の犬では低血糖症がおこる可能性があります。 いたずらで、ワンちゃんが人間のキシリトール入りガムや、キャンディを食べた時に中毒が 起こっているようなので、ガム等は、ワンちゃんが触れない場所に保管してください。 |

| 2006年4月8日 中毒のお話(1) 犬のグレープ(ブドウ)・レーズン(干しブドウ)中毒に気をつけて |

| 犬のタマネギ、ニンニク中毒や、チョコレート中毒は有名ですが、最近 アメリカの動物毒性コントロールセンターの報告によると、グレープ(ブドウ)と レーズン(干しブドウ)を摂取した犬に、急性腎不全が起こる事が確認されました。 グレープやレーズン中のどの成分が犬に腎不全を起こすのかは不明だそうです。 すべての犬に共通した症状は、嘔吐、元気消失、食欲廃絶、下痢ですが、尿産生の減少、 運動失調や衰弱を示した犬では、悲観的な結果になる事が多かったとの事です。 (Q)犬がどのくらいの量のグレープやレーズンを摂取したら中毒をおこしますか? (A)不明な部分が多いのですが、約10kgの犬で230gのグレープ、またはレーズン29g ぐらいを摂取した場合に起こるのではないかと考えられています。 (Q)もし犬がグレープやレーズンを食べてしまったら? (A)グレープやレーズンを摂取した総ての犬で中毒が起こるわけではありません。 紫色の糞以外は、全く症状を出さない犬もいます。しかし、まずは獣医さんに相談して、 食べたグレープやレーズンを嘔吐させる方が良いでしょう。 これから、ブドウがおいしい季節になってきますが、ワンちゃんには与えない様に 注意してくださいね。(猫で起こるかどうかは不明ですが、与えない方が良いと思います。) |

| 2005年12月 7日 犬の避妊手術と乳腺腫瘍の関係 |

| 若い時期(約生後1歳まで)に避妊手術をした雌犬は、年をとっても乳腺腫瘍になりにくい という事が広く知られています。(乳腺腫瘍の悪性のものを乳がんといいます。) このことは、乳腺腫瘍が性ホルモンとある程度関連性を有する事と関係があり、避妊していない 雌のような性ホルモンの変動を経験しない事が、発生率の減少の説明になっています。 避妊手術による乳腺腫瘍の予防効果は、若い時(約1歳まで)に行った場合にのみ認められます。 (1)初発情(ほとんどの犬では、5〜7ヶ月齢)までに避妊手術を行えば、乳腺腫瘍になる可能性 は、極めて低くなります。 (2)最初の発情後、次の(2回目の)発情までに避妊手術を行えば、乳腺腫瘍発生の危険性が 低下します。 (3)2回目の発情以降に避妊手術を行っても、手術による乳腺腫瘍の予防効果はほとんど 得られません。 避妊手術の長所と短所、時期などに関しての詳細は、動物病院とよくご相談ください。 |

| 2005年11月21日 犬の痛みをしぐさで判定? |

| 言葉を話せない犬たちが、どの程度の痛みを感じているかを5段階で評価する基準が、 研究者でつくる「動物のいたみ研究会」がまとめ、動物臨床医学会年次大会で発表されました。 犬の急性痛を臨床獣医師が現場で手軽に評価できる基準を作ることが目的。 (猫バージョンは今後の課題だそうです。) レベル0:痛みの徴候がみられない。 レベル1:寝ていないが目を閉じている、ケージから出ようとしない、動きが緩慢、など13項目 レベル2:痛いところをかばう、食欲低下、アイコンタクトの消失、耳がたれているなど9項目 レベル3:背中を丸めている、攻撃的になる、よだれをたらすなど13項目。 レベル4:持続的に鳴きわめく、眠れないなど8項目。 (各項目に当てはまる場合でも、もともとそういう状態だったり、明らかに痛みと無関係か、 別の原因がある場合は除く。) 犬にも、痛がる犬とそうでない犬、表現が大げさな犬と、出さない犬など個性の問題があり、 普段の様子との比較も必要であり、犬の個性、判定者の主観に左右される場合もあるので、 判定には、臨床現場での総合的な判断が必要となると思われます。 以上のような基準が総てではありませんが、いつも一緒に居られる飼主さん達が、目安にされて 普段とあまりに様子が違うと思われた場合は、動物病院で受診される事をお勧めいたします。 |